Der Wettertrend der letzten Jahre hat sich, man mag es kaum glauben, weiter fortgesetzt. Somit kennzeichnen den Berichtszeitraum einmal mehr überdurchschnittlich hohe Temperaturen. Der Juni war besonders warm, mit 2°C über dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020. Sonst war es bis auf den Mai relativ trocken. Sonne gab es dabei zur Genüge, immerhin 138% mehr als „normal“.

Einige Weitstreckenzieher wurden in diesem Jahr etliche Tage früher als im Mittel der Jahre zuvor beobachtet, für andere lag das Ankunftsdatum eher im Durchschnitt: Schauen wir uns doch mal fünf Referenzarten in der Region an:

| Art | Erste Beobachtung | Ort | Bemerkung (mit Verweis auf Angaben von Dörrie 2010) |

| Klappergrasmücke | 8. April | Feldmark Geismar-Süd | etwas früher als in der Region typisch; normalerweise 2. Aprildekade |

| Dorngrasmücke | 8. April | Feldmark Geismar-Süd | gleiches Datum wie im Vorjahr; ca. 10 Tage früher als „normal“ Ende 2. Aprildekade |

| Nachtigall | 13. April | fünf verschiedene Orte | später als im Vorjahr zu typischem Datum, aber unmittelbar in üppiger Anzahl |

| Mehlschwalbe | 22. März | Geschiebesperre Hollenstedt | früh! (sonst 1. Aprildekade), aber Brutplatz-Besetzung verzögert sich bis in den Mai |

| Kuckuck | 19. April | Denkershäuser Teich | durchschnittliches Datum Mitte April, verglichen mit den beiden Vorjahren eher spät |

In der Regel sind Klappergrasmücken einige Tage früher zu beobachten als Dorngrasmücken, weswegen eine Verfrühung der Erstankunftsdaten bei letzterer Art deutlicher ausfällt. Das regional frühe und synchrone Auftreten der beiden Arten spiegelt einen überregional zu beobachtenden Trend wider, allerdings fiel die Erstankunft in eine Phase „guten“ Wetters, die deren Zug begünstigt haben könnte. Der Wind wechselte zudem an diesem Tag von nördlicher auf östliche Richtung (Wetterstation Göttingen). In der Regel sind Klappergrasmücken einige Tage früher zu beobachten als Dorngrasmücken, wobei eine Verfrühung der Erstankunftsdaten bei letzterer Art deutlicher ausfällt.

Südwinde und ansteigende Temperaturen ohne Nachtfrost begünstigten möglicherweise auch das pünktliche und üppige Auftreten von Nachtigallen am 13. April.

Während die Erstankunft der Mehlschwalbe sich gegenüber früherer Daten deutlich nach vorn verschoben zu haben scheint, war in diesem Jahr der Kuckuck fast schon spät dran. Beide Beobachtungen liegen im Mittel der letzten fünf Jahre.

Bei der Auswertung regionaler Erstankunftsdaten von Zugvögeln ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Faktoren die Ergebnisse beeinflussen können. Ein wesentliches Phänomen zeigt sich bei Arten, deren Bestände zunehmen. Ein Paradebeispiel stellt hier die Mönchsgrasmücke dar: Bei einer deutlich anwachsenden Vogelpopulation erscheint ein früheres Erstankunftsdatum logisch. Gleichwohl spielen bei dieser Art möglicherweise auch sich verändernde Überwinterungsstrategien (zum Beispiel ebenfalls die Mönchsgrasmücke) und dadurch bedingt kürzere Zugwege eine Rolle. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist die heute im Vergleich zu früheren Zeiten deutlich höhere (und stetig wachsende) Zahl ehrenamtlicher Melderinnen und Melder. Vielleicht hat auch der Wochentag einen Einfluss auf die Beobachtungsintensität oder, ganz so wie bei unseren befiederten Freunden, die gerade herrschenden Wetterbedingungen? Die Ursachen sich verfrühender Erstankunftsdaten von Zugvögeln pauschal auf die Folgen der Klimaerwärmung zu reduzieren wäre jedenfalls fahrlässig, soll hier aber auch nicht weiter vertieft werden.

Und was passierte sonst so in der Vogelwelt unserer Region, in Stadt und Landkreis Göttingen, sowie dem Landkreis Northeim in der Zeit vom 1. März bis 30. Juni 2025? Lesen sie selbst…

Beim Höckerschwan schien es bislang um den Bruterfolg eher schlecht bestellt. Brutversuche gab es an zahlreichen Gewässern, aber lediglich an vier Orten wurde Nachwuchs vermeldet und der Kindersegen hielt sich in Grenzen: Im Levinpark waren es anfangs vier Pulli, drei Tage später dann nur noch zwei. Im Lutteranger schrumpfte der Nachwuchs peu à peu von sieben auf vier. Im Seeanger und im Nordteil des Freizeitsees schlüpften lediglich Einzelkinder, die wohl beide nicht überlebt haben. Die Verluste scheinen nicht wirklich verwunderlich, immerhin ist unsere Region mittlerweile die niedersächsische Waschbärenhochburg.

Vom Schwarzschwan liegen aus dem Berichtszeitraum nur zwei Meldungen vor. Beide betreffen ein Paar auf dem Osterbergsee in Bad Gandersheim. Die beiden, Victoria und Albert, sind deutschlandweit bekannt und haben bereits mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Erst passte den zwei versnobten Royals ihre Bayerische Residenz nicht mehr, Bad Gandersheim bot mit der Landesgartenschau mehr Publikum. Als diese vorbei war, wurde es den beiden auch dort zu öde… Letztendlich ließ die Bad Gandersheimer Stadtverwaltung per Vermisstenanzeige nach den zwei fahnden, mit Erfolg. Gebrütet haben sie nach Auskunft der Stadtverwaltung in diesem Jahr bislang noch nicht. Tatsächlich gab es aber im Vorjahr dort Nachwuchs, hier ist der Videobeweis mit fünf Pulli, von denen eins verloren ging. Damit ist die erste Schwarzschwan-Brut in Südniedersachsen belegt – eine weitere neue Art auf unserer Brutvogelliste und, darüber hinaus, ein wenig Glamour.

Ein einzelner Singschwan verblieb bis zum 17. März im Leinepolder bei Einbeck. Zwischen dem 8. und 10. April pendelte ein weiterer Vogel zwischen Seeanger und Seeburger See, der in Ermangelung von Artgenossen die Nähe von Höckerschwänen suchte.

Rekordverdächtige 37 Kanadagänse zogen am 4. Juni über der Feldmark Geismar in Richtung Norden, ganz genau wie im Vorjahr, nur diesmal noch zehn Vögel mehr. Ansonsten wurden im Berichtszeitraum nie mehr als zehn Kanadagänse zusammen gesehen. Aktuelle Brutnachweise liegen nicht vor.

Bis zum 9. März blieb die aus dem Vorbericht bekannte Weißwangengans „S72“ mit bis zu sieben Artgenossinnen an der Geschiebesperre Hollenstedt. Bis zum 17. März schrumpfte die Zahl der Gänse dort auf eine. Die zeigte sich bis zum 28. März regelmäßig, dann wurde erst am 18. April am selben Ort wieder ein (dasselbe?) Exemplar an der Seite einer Graugans gesehen. Am 22. April führte die Weißwangengans dann plötzlich alleine fünf Pulli – hatte diese sonst hocharktische Art bei uns gebrütet? Seit etwa drei Jahrzehnten brüten Weißwangengänse auch in der Wattenmeer-Region; vereinzelte Bruten im deutschen Binnenland gehen möglicherweise auf ausgebüxte Parkvögel zurück (Kruckenberg 2019). Dass unsere Weißwangengans gebrütet hat, könnte die 21-tägige Sichtungspause erklären: nur die Weibchen brüten, 24 bis 25 Tage lang, derweil sitzen sie nicht durchweg auf dem Nest. Astreine Weißwangengänse waren die fünf Pulli auf keinen Fall, dafür waren sie zu gelblich. Entweder handelte es sich um Weißwangen- x Graugans Hybriden, oder die Weißwangengans hatte schlichtweg die Küken einer Graugans-Familie adoptiert. Adoption ist bei Gänsen durchaus verbreitet, adoptiert werden für gewöhnlich aber nicht gleich ganze Bruten und auch nicht von einzelnen Vögeln ohne eigenen Nachwuchs. Meist handelt es sich um Einzelküken, die zu anderen Familien wechseln. In einer Untersuchung aus Spitzbergen (Choudhury et al. 1993) waren von 240 im Jahr 1980 analysierten Pulli aus elf Familien 15 adoptiert. Jede dieser Familien hatte im Schnitt 1,4 fremde Küken aufgenommen, Adoptionen größeren Stils gab es offenbar nicht. Gänse sind zwar hochsozial, eine Mischbrut optisch nachzuweisen ist aufgrund der hohen phänotypischen Variabilität von Weisswangen- x Graugans-Hybriden (Lehmhus 2010) garnicht so einfach, zumal der Nachwuchs solcher Mischpaare kaum beschrieben geschweige denn fotografisch dokumentiert ist. Von den drei Nachkommen eines bekannten schwedischen Mischpaares wirkten zwei eher groß und zeigten später einen dunklen Hals und helle Wangen. Das dritte war dagegen deutlich heller und kleiner und schien in seiner Entwicklung etwas zurück (Gustavsson 2009). Solche individuellen Unterschiede zeigten auch die Vögel an der Geschiebesperre: zwei wirkten größer und ähnlich einer Graugans, die anderen drei dagegen eher klein und hell und an Weißwangengans erinnernd. Ob es tatsächlich Hybriden waren, lässt sich vielleicht noch anhand weiterer Fotos klären. Am 2. Juni zeigte sich die Familie letztmals, zu diesem Zeitpunkt waren die Jungen noch nicht voll befiedert. Sollte sie nochmals auftauchen, bitte sorgfältig dokumentieren!

Einer verbummelten Tundrasaatgans gefiel es im Leinepolder bei Salzderhelden, denn sie blieb bis zum 22. April. Die letzte Blässgans verschwand dort schon am vierten April.

Graugans-Bruten gab es in Osterode (1) im Sösetal beim Niemstedter Bolzplatz (≥ 1), im Leinepolder bei Salzderhelden (unbekannte Anzahl), an der Geschiebesperre Hollenstedt (≥ 5), an den Northeimer Kiesteichen (2) am Großen Freizeitsee (2), im Husumer Tal (1), bei Gillersheim (1), bei Lindau (1), am Seeburger See (≥ 6), am Seeanger (≥ 1), auf der Fulda bei Bonaforth (1), am Lieth bei Bovenden (1), im Stadtgebiet Göttingen weiterhin im Alten Botanischen Garten (1), im Levinpark (1), auf dem Kiessee (nur 3), auf dem Stadtfriedhof (1) und an der Kiesgrube Reinshof (1). Trupps mausernder Graugänse gab es an mehreren Gewässern. Bitte in Zukunft gezielt, vor allem im Juni/Juli, auf mausernde Trupps achten und diese entsprechend melden – Südniedersachsen ist keine unbedeutende Graugans-Mauserregion.

Nilgans-Bruten gab es reichlich, unter anderem am Ostersee in Bad Gandersheim (2), am Denkershäuser Teich (1), an der Geschiebesperre Hollenstedt (1), den Northeimer Kiesteichen (1), am Großen Freizeitsee (2), in der Oderaue bei Katlenburg (1) in Hardegsen (1), bei Parensen (1), in der Kiesgrube Angerstein (1), an Lutteranger (1) und Seeburger See (3), in der Sandgrube Meesen (1) und im Stadtgebiet Göttingen im Levinpark (1), am Kiessee (2), am Flüthewehr (1) und an der Kiesgrube Reinshof (1).

Rost- und Brandgans scheinen nach einer überbordenden Anzahl von Beobachtungen auf dem Vormarsch zu sein . Überwiegend kleine Trupps zeigten sich an quasi allen Gewässern, maximal waren es fünf Brand- (18. Juni, Northeimer Kiesteiche) und 15 Rostgänse (8. Juni, Seeanger). In unseren Breiten haben beide Arten noch nicht gebrütet; die Betonung liegt hierbei auf dem „noch“.

Schnatterenten-Bruten wurden nur vom Lutteranger gemeldet, der sich zu einem regelrechten Hotspot für die Art entwickelt. Am 20. Juni wurden dort mindestens acht Familien gezählt, die zusammen ein Gewusel von mindestens 80 Pulli hervorbrachten. Sehr erfreulich!

Der Heim-/Durchzug von Pfeif-, Krick-, Spieß-, Knäk- und Löffelente erfolgte ohne nennenswerte Auffälligkeiten.

Kolbenenten schwammen zu zweit am 21. März auf den Northeimer Kiesteichen. Ein Männchen zeigte sich am Folgetag am Großen Freizeitsee und flog wohl dann gleich weiter zum Seeburger See. Dort verblieb der Vogel mindestens bis zum 24. März. Zwischen dem 1. und dem 13. April pendelte dann wohl dasselbe Männchen mit einem Weibchen zwischen der Geschiebesperre und den Northeimer Kiesteichen hin und her.

Im Berichtszeitraum wurden noch keine Reiherenten-Familien gesichtet, für diese spät brütende Art nicht weiter ungewöhnlich. In den kommenden Wochen ist damit zu rechnen.

Der aus dem Vorbericht bekannte Tafel- x Reiherenten-Hybrid blieb bis zum 25. März in der Region, wie schon in den Jahren zuvor (Letztbeobachtung am 28. März).

Am vierten März tummelten sich noch 34 Zwergsäger auf dem Seeburger See (25 weibchenfarbige und neun Männchen). Die letzte Sichtung betraf ebendort ein Weibchen und erfolgte am 11. April.

Ein erster sicherer Brutnachweis des Gänsesägers in Südniedersachsen gelang 2021. Damals zeigte sich ein Weibchen mit acht noch nicht flugfähigen Jungen am 28. Juni an der Geschiebesperre Hollenstedt. Seitdem lassen sich dort fast jeden Sommer ähnliche Beobachtungen machen, so auch am 19. Juni diesen Jahres mit einem adulten Weibchen und zwei diesjährigen sowie drei weibchenfarbenen Vögeln unbekannten Alters. Am 28. Juni führte ein (weiteres?) Weibchen acht Pulli durch die Geschiebesperre. Es wird, es wird!

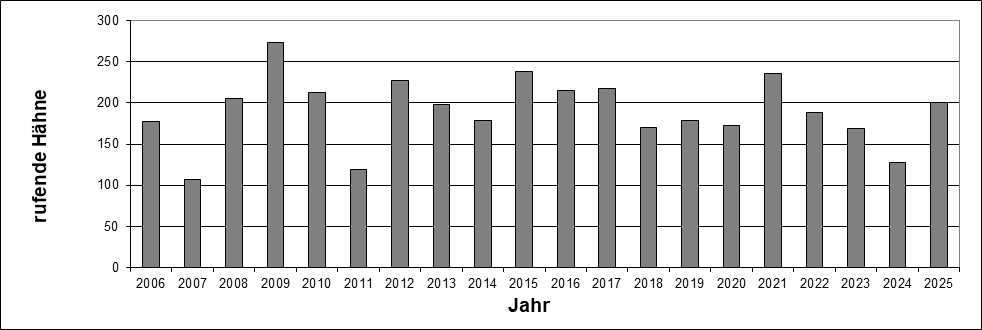

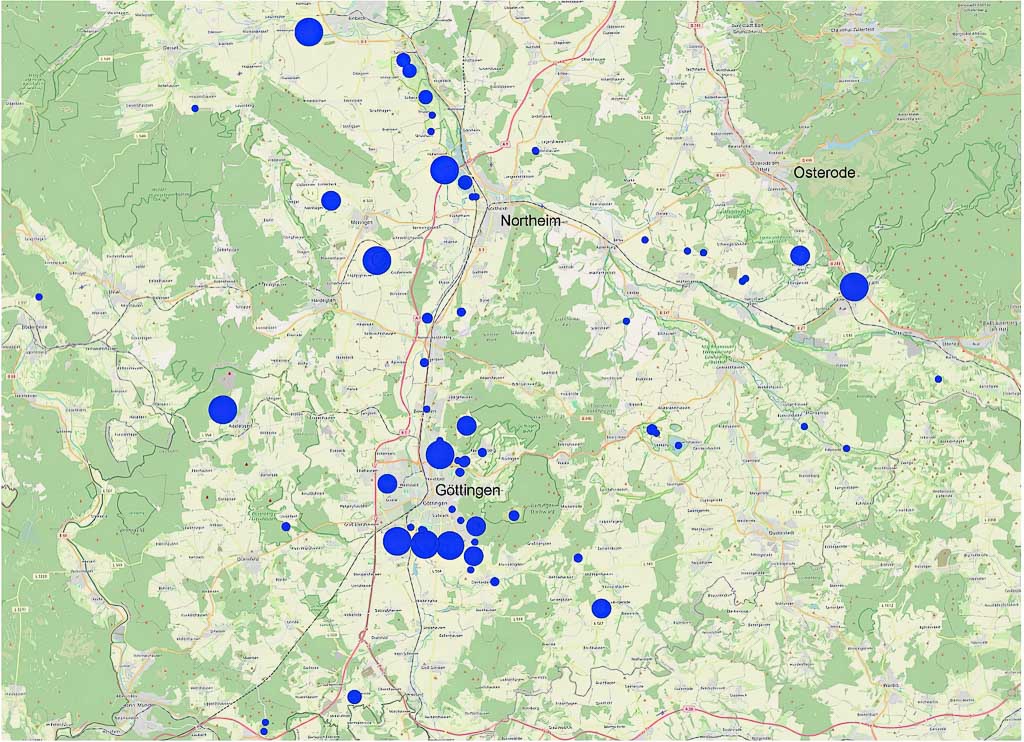

Die Population des Rebhuhns wird im Rahmen des Schutzprojekts der Universität Göttingen weiterhin intensiv untersucht. Zahlreiche Freiwillige lauschten auch in diesem Jahr in der Dämmerung und konnten nach drei Jahren des Rückgangs (Tiefpunkt 2024: 128) wieder 201 rufende Hähne auf den seit 2006 alljährlich untersuchten Flächen feststellen.

Die Entwicklung verlief regional unterschiedlich: Während die Art auf zwei Flächen im Göttinger Eichsfeld vorübergehend verschwunden war, entstand in der Nähe ein neues Balzareal mit 60 rufenden Hähnen (Vorjahr: 13). Ob diese Schwankungen auf tatsächliche Populationsbewegungen oder kurzfristige Standortwechsel einzelner Tiere zurückzuführen sind, bleibt unklar – selbst Synchronzählungen stoßen hier an Grenzen. Ein besonderes Highlight war die erste Rebhuhnbeobachtung seit 40 Jahren bei Eberhausen. Stadtnahe Bruten an der Hundewiese und bei der Wetterstation südliche des Göttinger Stadtrands brachten acht bzw. zwölf Küken hervor.

Wachtelrufe wurden erstmals am 25. April vernommen und seitdem im gesamten Bearbeitungsgebiet über 130-mal notiert, ganz überwiegend im Altkreis Göttingen. Das liegt sicher nicht an der Menge geeigneter Habitate, sondern ist schlicht der höheren Beobachterdichte geschuldet. Für die Wertung als Brutvorkommen reicht bei ornitho.de die Eingabe eines einzelnen B4-Brutzeitcodes (zweimal singendes Männchen im Abstand von sieben Tagen). Erfassungen nach den derzeitigen Methodenstandards erfordern für die Erfassung der Wachtel immerhin vier Begehungen bis in den Juli, da die Art durchaus großräumige Revierwechsel und sogar länderübergreifendes Zwischenzugverhalten zeigen kann. Weil in der Region jedoch nicht systematisch nach dieser Art gesucht wird, blieb es in diesem Jahr wie so oft bei nur einem einzigen Brutverdacht, und zwar bei Varlosen. Ein sehr lesenswerter und aufschlussreicher Beitrag über diese spannende und kryptische Vogelart stammt von Dörrie (2008).

Im Untersuchungsgebiet gibt es vom Jagdfasan ausschließlich ausgesetzte Individuen jagdlicher Herkunft mit geringer Lebenserwartung. Die Beobachtungen betrafen vier Vögel bei Ecklingerode am „Grünen Band“, zwei Einzelvögel in der Rhumeaue sowie je einen am Lutteranger und südlich von Gerblingerode. Der zuletzt genannte Vogel zeigte eine melanistische Färbung.

Einziger Seetaucher im Berichtszeitraum blieb (immerhin!) ein vorjähriger Eistaucher, der sich vom 4. bis 11. April auf dem Seeburger See und anschließend zwei Tage auf dem Northeimer Freizeitsee aufhielt.

Zwergtaucher gerieten an vielen Gewässern vor die Linsen der Beobachter und ab dem 16. März auch zu Gehör, als vier Ind. am Seeanger trillerten. Maxima waren sieben Vögel an der Geschiebesperre Hollenstedt, acht am 5. April auf dem Seeburger See, 14 (balzende) Vögel im Lutteranger am 27. April (wo am 28. Juni auch mindestens zwei Pulli schwammen) und 23 Ind. am 22. März auf dem Northeimer Freizeitsee. Das Vorkommen am Lakenteich im Solling konnte am 25. Juni mit einem Brutpaar wieder bestätigt werden. Die einzige Meldung aus dem Altkreis Osterode betraf einen Vogel auf dem Kaiserteich am 17. April – weitere Brutnachweise folgen möglicherweise im Folgebericht.

Nachdem am 12. April mit elf putzigen Schwarzhalstauchern das Maximum auf dem Seeburger See erreicht war, gelang die letzte Beobachtung dort im fortgeschrittener Frühjahr am 17. Juni.

Am 23. April kam es am Seeburger See zum Kurzbesuch eines Rothalstauchers.

Bei den Haubentauchern wurde bisher an folgenden Orten Bruten festgestellt: an den Thiershäuser Teichen (zwei Pulli), der Kiesgrube Reinshof, den „Wunderteichen“ (zwei Paare mit fünf Pulli), dem Osteröder Kaiserteich und dem Teich in Eisdorf (jeweils drei Pulli), der Kiesgrube Angerstein (vier Pulli), auf zweien der Northeimer Kiesteiche nördlich der A7 (sieben Pulli) sowie auf dem Seeburger See mit bis zu 50 adulten Vögeln und bisher sieben besetzten Nestern. Am großen Freizeitsee, einem beliebten Rastgebiet der Art (mit noch im März über 70 und im Mai bis zu 14 adulten Vögeln), konnten Bagger, Surfer und Segler bislang jegliche Brutambitionen verhindern. An den Kiesseen in Göttingen und Reinshof sorgt der hohe Freizeitdruck mit exzessivem Boots-, Bade- und SUP-Verkehr sicher nicht für eine „hygge“ Kinderstube. Das Göttinger Paar bekam immerhin einen Jungvogel groß, auf der Kiesgrube Reinshof waren es nur anfänglich zwei Kleine…

Ab Anfang März war bei den Graureihern sowohl am Seeburger See als auch am Göttinger Kiessee, rege Bautätigkeit zu beobachten. Am Seeburger See wurden mindestens sechs Nester besetzt- Direkt im Ort Seeburg kam es zu einer Neugründung mit sechs weiteren Nestern. Im Kiessee-Areal von Göttingen wurden zwölf Nester gezählt, von denen jedoch eines mitsamt Jungvögeln abstürzte. Die Kolonie befindet sich in einer der mächtigen Pappeln, bedauerlicherweise direkt über einer Wegekreuzung. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht will die Stadtverwaltung diesen und viele weitere Pappeln fällen lassen. Nun ja…, zwei von drei weiteren Brutversuchen auf der Insel waren erfolgreich; eine Ansiedlung auf der Westseite des Kiessees blieb erfolglos.

Erfolgreiche Bruten gab es auch in Meensen (eine Brut mit drei Pulli) und in der Rhumeaue (fünf Paare, am 12. Juni mit fünf Pulli) – beides Neuansiedlungen!

Am 30. April geriet am Göttinger Kiessee ein Purpurreiher vor die Optik, eine weitere Beobachtung betrifft einen Vogel am Northeimer Freizeitsee, der dort am 7. Juni fotografisch dingfest gemacht wurde.

Der Silberreiher ist längst kein seltener Gast mehr in unserer Region. Was früher Aufsehen erregte, gehört heute ganzjährig zum gewohnten Bild an See, Feld und Flur. Am 19. April hielten sich noch 26 Individuen im Polder I auf – am 16. Mai waren es immerhin noch 16 im gleichen Gebiet.

Am 3. Juni zog ein Nachtreiher über die Innenstadt von Göttingen. Bei Dassel flog am 21. Juni ein solcher auf, als ein Beobachter gerade Libellen kartierte. Wer von beiden wohl überraschter war?

Jeweils eine Rohrdommel wurde am 30. März ziehend über der Göttinger Innenstadt und stationär am 13. Mai in Seeburg gemeldet.

Der Weißstorch hat vor drei Jahren begonnen, das Salzderheldener „Bahnhofsviertel“ zum Storchendorf zu erklären. In diesem Jahr waren mindestens 17 Nester besetzt. Weiterhin gab es mindestens zehn besetzte Nester in der Rhumeaue, davon einige in selbst konstruierten Baumnestern. In Göttingen kam es erstmals zu einem Brutversuch im Stadtgebiet auf dem Schornstein der ehemaligen Ziegelei mit minimaler Unterlage. Die Brut wurde jedoch aufgegeben.

Vom Schwarzstorch konnten im Leinepolder am 15. Juni zehn Individuen gezählt werden. Die meisten weiteren Beobachtungen betrafen jeweils nur ein oder zwei Vögel. Mehr zu dieser Art dann im Folgebericht.

Der Kormoran ist bei uns als Wintergast an allen Still- und größeren Fließgewässern ein gewohnter Anblick, wohingegen Übersommerer eher die Ausnahme sind. Dieses Jahr waren bis Ende Mai noch zweistellige Zahlen vor allem rund um die Geschiebesperre Hollenstedt zu verzeichnen.

Überraschungen bei den Greifvogelarten blieben auf dem Heimzug aus…

Alljährlich gibt es an den Gewässern Südniedersachsens Sommerbeobachtungen vom Fischadler. Auch dieses Frühjahr wurden an den Seeburger Gewässern, den Northeimer Kiesteichen und der Leineaue bei Einbeck Individuen teils sogar über mehere Wochen hinweg gemeldet. Sechs Beobachtungen andernorts betreffen ziehende Vögel.

Elf Beobachtungen des Wespenbussards sind eine magere Ausbeute. Deutschlandweit lag die Beobachtungszahl aber im Rahmen der letzten Jahre.

Die vier bekannten Brutpaare des Wanderfalken im Göttinger Stadtgebiet zogen zusammen zehn Jungvögel groß. Eine der Bruten fand erneut in einem Blumenkasten auf dem Balkon eines Hochhauses statt. Trotz der Nähe von weniger als 50 cm zu den Bewohnern und der Verhüllung des Gebäudes mit Taubenschutznetzen war auch diese Brut erfolgreich.

Im Mai wurden bis zu fünf insektenjagende Baumfalken über dem Leinepolder bei Salzderhelden gesehen. Bruten der Art werden im Folgebericht genauer behandelt.

Vier Beobachtungen des Merlins liegen im Durchschnitt. Davon betreffen drei Beobachtungen wahrscheinlich ein und dasselbe Individuum im Leinepolder Salzderhelden.

21 Beobachtungen der Kornweihe liegen für den Heimzug vor. Nach einem sehr geringen Winterbestand ist das erfreulich. Ein Individuum hielt sich bis zum 18. Mai in den Leinpoldern südlich von Einbeck auf.

Ein Brutnachweis der Rohrweihe gab es im NSG Hainholz (Altkreis Osterode) und auch im NSG Gillersheimer Bachtal wurde ein balzendes Männchen beobachtet. Beobachtungen im Seeanger gaben keine Hinweise auf eine Brut.

Die Wiesenweihe geriet zweimal mit je einem durchziehenden Vogel vor die Optik.

Das bekannte Seeadlerpaar im Leinepolder Salzderhelden ist dem lange erwarteten Brutnachweis in diesem Jahr einen bedeutenden Schritt näher gekommen: die beiden wurden in diesem Jahr beim Nestbau beobachtet! Zur Brut schritten sie dann aber doch nicht. Auch am Seeanger wurde ein adulter Adler beobachtet, vermutlich aber einer der beiden Poldervögel. Ein immatures Individuum überflog die Geschiebesperre Hollenstedt am 9. März.

Kraniche haben sich im Leinepolder inzwischen als Brutvogel fest etabliert. In diesem Jahr schlüpften zwei Jungvögel, von denen jedoch nur einer flügge wurde. Südlich von Göttingen, im Kaufunger Wald und im Altkreis Osterode hielten sich auch noch zur Brutzeit Altvögel auf – Ergebnis offen.

Vergleichsweise erfreulich fiel das Bild beim Wachtelkönig aus: bis zu 19 rufende Männchen wurden im Leinepolder Salzderhelden registriert – ein passabler Wert im Vergleich zu anderen Jahren. Weitere Rufnachweise gelangen nur Ende Mai einmal bei Bilshausen sowie östlich von Hilkerode.

Das Tüpfelsumpfhuhn gab sich uns 2025 leider nicht die Ehre …

Austernfischer zeigten sich nur sporadisch: es gab je einen Nachweis Ende März und Ende April von den Northeimer Kiesteichen und dem Großen Freizeitsee.

Zwei Beobachtungen des Stelzenläufers bereicherten den Frühjahrsdurchzug mit einem Weibchen am 22. April am Flüthewehr (Leineaue West) sowie einem vorjährigen Vogel am 2. Juni an der Geschiebesperre Hollenstedt.

Vom Goldregenpfeifer wurden im Frühjahr nur vier Trupps mit 30 bis 56 Individuen registriert.

Der Kiebitz erreichte mit nur 280 rastenden Vögeln einen neuen Negativrekord. Brutnachweise fehlen gänzlich…

Für Aufsehen sorgte jedoch das Auftreten eines Steppenkiebitzes am 17. März im Leinepolder Salzderhelden – der erste Nachweis dieser Art in der Region seit 2007!

Die ersten Flussregenpfeifer des Jahres wurden am 17. März bei frostigen -4 °C gesichtet, ihre Federn sichtbar überfroren. Eine Brut mit mindestens einem Jungvogel gelang auf der Erweiterungsfläche des Großen Freizeitsees bei Northeim. Über 400 weitere Beobachtungen sind zwar teilweise mit Brutverdachtshinweisen versehen, konkrete Brutnachweise gab es aber nicht.

Sandregenpfeifer traten auf ihrem Durchzug wie gewohnt nur spärlich an den üblichen Feuchtgebieten der Region auf.

Vom Regenbrachvogel wurden im Leinepolder Salzderhelden und im Seeanger am 10. und 11. April jeweils vier individuen beobachtet.

Sein größerer Verwandter, der Große Brachvogel, war neben ein paar Beobachtungen von Einzelvögeln im Seeanger mit maximal drei Individuen und mit 17 ziehenden Vögeln bei Rollshausen vertreten.

Uferschnepfen tauchten nur vereinzelt auf – zwei Individuen am 21. April im Leinepolder und wohl ein und derselbe Vogel am 11. April im Seeanger und Lutteranger.

Waldschnepfen zeigten sich regelmäßig an den traditionellen Balzplätzen an Waldschneisen. Besonders bemerkenswert war eine Einzelbeobachtung vom 16. März an der ehemaligen Tongrube Siekgraben. Zwei weitere Individuen wurden am selben Tag in der Feldmark Wolbrandshausen–Gieboldehausen kurz vor Sonnenaufgang beobachtet – erneut ein Hinweis auf nächtliche Aktivität weit außerhalb bewaldeter Areale.

Zwergschnepfen konzentrierten sich wie in den Vorjahren auf die Erweiterungsfläche des Großen Freizeitsees bei Northeim.

Das Maximum des Bekassinen-Durchzugs wurde am 31. März mit 46 Individuen erreicht – vermutlich die sichtbare Spitze eines deutlich größeren Rastbestands. Hinweise auf Revierbesetzungen blieben aus.

Der erste Flussuferläufer des Jahres zeigte sich am 18. März an der Geschiebesperre Hollenstedt.

Die höchsten beobachteten Individuenzahlen ausgewählter Limikolen lagen bei 17 Dunklen Wasserläufern, maximal 8 Grünschenkeln (ab dem 8. April), 30 Bruchwasserläufern sowie ebenfalls 30 Kampfläufern.

Ein Knutt im vollen Prachtkleid konnte am 25. Mai im Leinepolder fotografisch dokumentiert werden – eine hierzulande bemerkenswerte Beobachtung.

Am 11. Mai zeigte sich ein Zwergstrandläufer an der Geschiebesperre, während Temminckstrandläufer gewohnheitsgemäß etwas häufiger und ebenfalls in den ersten beiden Maiwochen mit bis zu sieben Ind. (Leinepolder Salzderhelden) beobachtet wurden. Alpenstrandläufer traten wiederum nur vereinzelt auf.

Nach 38 Jahren Abwesenheit und fast genau ein Jahr nachdem diese Art im Seeanger beobachtet werden konnte, besuchte am 2. Mai eine Rotflügel-Brachschwalbe den Tümpel auf der Westseite der Leineaue am Flüthewehr. Vielleicht ist aufgrund zunehmender Trockenheit und damit mediterranerer Verhältnisse, die Art hierzulande in Zukunft häufiger zu erwarten.

Insgesamt wurden in diesem Jahr nur geringe Zahlen durchziehender Limikolen beobachtet. Besonders deutlich zeigte sich dies im Biotop Leineaue am Flüthewehr, wo fehlende Wasserstände, die fortschreitende Verlandung der Flutgräben und zunehmende Vegetation die Rast- und Sichtbedingungen weiter verschlechterten. Auch im Leinepolder Salzderhelden und im Seeanger schmälerte möglicherweise eine frühe, dichte Vegetationsentwicklung die Attraktivität als Rast- und Nahrungsgebiet und gleichzeitig die Sichtbarkeit kleinerer Arten.

Erst beim späteren Durchsehen von Fotos einer Küstenseeschwalbe vom 29. Mai auf den Northeimer Kiesteichen zeigte sich eine Überraschung: Auf einer Brutinsel saß zusammen mit Lachmöwen eine Dreizehenmöwe! Die Beobachtung eines adulten Vogels zu dieser Jahreszeit in unserer Region ist schon ungewöhnlich.

Am 23. April wurde am Seeburger See das Maximum von 23 Zwergmöwen gezählt. Weitere zweistellige Beobachtungen gelangen am 21. April (17) ebendort und am 28. April (10) im Leinepolder Salzderhelden. Die weiteren 55 Beobachtungen bewegten sich im unteren einstelligen Bereich.

Am Lutteranger wurden am 17. Mai vier Paare der Lachmöwe als brütend gemeldet. Die Nester waren jedoch Mitte Juni ohne Bruterfolg verlassen. Weitere Bruten – Fehlanzeige. Die gemeldete Höchstzahl lag mit 129 Lachmöwen deutlich unter den 1.500 Vögeln vom Vorjahr.

Zwischen 23. April und 30. Mai wurden an sechs Tagen Schwarzkopfmöwen beobachtet. Das Maximum lag bei vier Vögeln am 3. Juni am Großen Freizeitsee. Ein Nachweis gelang über die nächtliche Vogelzugaufzeichnung in Gö.-Geismar.

Die Höchstzahl an Sturmmöwen am Seeburger See am 12. April betrug 27. Die rund vierzig weiteren Beobachtungen betrafen überwiegend Einzelvögel oder Zweiertrupps.

Silbermöwen wurden an fünf Tagen gemeldet. Einmal zwei Vögel, sonst gab es nur Einzelgänger.

Inklusive Mehrfachzählungen sind 19 Beobachtungen der Mittelmeermöwe zu verzeichnen. Die meisten Sichtungen erfolgten an der Geschiebesperre Hollenstedt.

Seit dem 9. März halten sich im Bereich der Northeimer Seenplatte/Geschiebesperre Hollenstedt zwei adulte Steppenmöwen auf. Darunter ein Vogel mit gelbem Ring „XJPE“, beringt am 08. Juni 2020 in Braunsbedra, Sachsen-Anhalt. Ab dem 4. April wurde dieses Paar brütend auf dem östlichen Brutfloss auf den Northeimer Kiesteichen gemeldet. Am 2. Juni waren zwei Pulli geschlüpft, wovon sich zum Ende des Berichtszeitraums zumindest einer, noch flugunfähig aber bereits schwimmend, im Brutbereich aufhielt. Somit haben wir mit der Steppenmöwe eine neue Brutvogelart im südlichen Niedersachsen zu verzeichnen.

Zwischen 21. April und 6. Juni wurden an sechs Tagen insgesamt acht Heringsmöwen gesichtet.

Jeweils eine Zwergseeschwalbe konnte am 2. und am 6. Juni am Großen Freizeitsee beobachtet werde.

Insgesamt acht Raubseeschwalben wurden zwischen 3. April (hierbei handelt es sich um die bisher früheste bei ornitho.de registrierte Meldung für das Bearbeitungsgebiet) und 28. April an fünf verschiedenen Tagen erblickt.

Drei Weißbart-Seeschwalben hielten sich am 1. Juni für knapp 30 Minuten am Seeburger See auf. Am 2. Juni hatten gleich vier Beobachter das Vergnügen eine solche zu beobachten. Sie flog im Trupp mit zwölf Lachmöwen an der Geschiebesperre Hollenstedt vorbei. Es lohnt sich immer, größere Möwentrupps etwas genauer unter die Lupe zu nehmen!

Trauerseeschwalben wurden zwischen dem 13. April und 1. Juni 86-mal gemeldet. Die Höchstzahl lag am 30. April bei 28 Individuen am Seeburger See.

Ein Trupp von acht Brandseeschwalben am 1. Juni am Großen Freizeitsee verfehlten zwar das Maximum von elf Vögeln vom 22. April 2006, stellen jedoch für unsere Region eine beachtliche Zahl dar. Bei ornitho.de sind für unser Bearbeitungsgebiet lediglich vier weitere Meldungen von jeweils einem bzw. zwei Vögeln zu finden.

Von der Flussseeschwalbe gab es zwischen 18. April und 16. Juni zwanzig Beobachtungen. Die Höchstzahl liegt bei sieben, in der Regel waren es ein bis zwei Vögel. In die üblichen Beobachtungsorte wie der Northeimer Seenplatte, dem Göttinger Kiessee und dem Seeburger See reihte sich erstmalig auch der Denkershäuser Teich ein.

Als Küstenseeschwalbe bestimmt wurden zwischen 15. Mai und 2. Juni sechs Vögel an der Northeimer Seenplatte bzw. am Seeburger See. Diese waren jeweils einzeln unterwegs.

Im Landkreis Northeim ergab sich bei nur einem von mindestens drei Revierpaaren des Steinkauzes ein Brutnachweis; das Paar bebrütete drei Eier. Gezielte Kontrollen beschränkten sich in diesem Jahr allerdings überwiegend auf bislang unbesiedelte Bereiche.

Der Uhu ist inzwischen über das ganz Bearbeitungsgebiet verbreitet, an mindestens 13 Stellen gelangen Nachweise. Auch in der Innenstadt von Göttingen wurden an Johannes- und Jakobi-Kirche im März und Mai Uhus beobachtet, in diesem Jahr allerdings ohne konkrete Hinweise auf eine erfolgreiche Brut.

Sperlingskäuze waren mit 40 Beobachtungen gut vertreten, auch bedingt durch gezieltes Erfassen im Rahmen der ADEBAR-Kartierungen und des Monitorings seltener Brutvögel. Neben den bekannten Vorkommen in den großen Wäldern der höheren Lagen gab es auch wieder Beobachtungen im Gillersheimer Forst.

Ähnlich ist das Bild beim Raufußkauz mit 31 Beobachtungen; gleichwohl schien die Kleinsäugerdichte 2025 nur sehr lokal (z.B. Harz) gut zu sein.

Das Brutpaar der Schleiereule in Bernshausen am Seeburger See scheint 2025 die Scheune gewechselt zu haben. Zwei weitere Nachweise der regional sehr „unter dem Radar fliegenden“ Art gelangen bei Harste und Dransfeld. Bei Hollenstedt im Kreis Northeim konnten vier Pulli einer Brut beringt werden.

Turteltauben wurden mit 56 Beobachtungen erfreulich häufig beobachtet, allerdings stark konzentriert in vier Bereichen im Solling, im Kaufunger Wald, in den Wäldern östlich von Northeim und vor allem im Bramwald. Hier wurde von einzelnen Beobachter*innen viel Zeit in die Kartierung der Vorkommen auf Windwurf- und Borkenkäferflächen investiert – mit Erfolg. Die Nachsuche in weiteren Wäldern mit größeren Störflächen könnte sich weiterhin lohnen. Wenige Nachweise gelangen in „traditionelleren“ Habitaten wie Feldholzinseln. Interessant ist die erneute Beobachtung einer singenden Turteltaube in Gärten in Göttingen-Herberhausen vom 11. bis 22. Juni – eventuell derselbe Vogel, der hier bereits im Vorjahr balzte. Auch hierzulande scheint sich eine gewisse Bestandserholung anzudeuten, was durchaus eine Folge des seit 2021 geltenden Jagdverbots in Frankreich, Spanien, Portugal und Teilen Italiens sein kann. Viel helfen wird es wohl leider nicht, denn im Frühjahr 2025 hat die EU-Kommission die Jagd auf 130.000 Turteltauben wieder freigegeben… Unfassbar! Wessen Wählerstimmen damit geködert werden sollen, kann man sich denken…

Zehn Wiedehopfe zogen in der ersten Aprilhälfte durch: Zwei Vögel am Großen Freizeitsee und bei Hann. Münden am 31. März bildeten die Vorhut, vom 8. bis 10. April gab es weitere Nachweise bei Herzberg im Harz, Imbsen, im Leinepolder, am Göttinger Flüthewehr, bei Höckelheim und nahe des Göttinger Kiessees. Dort zog einer am 10. April unter den Augen vieler Beobachter*innen auf einem Baseballplatz riesenhafte Regenwürmer aus dem Rasen. Zwei weitere am 12. April bei Wulften am Harz und in den Schweckhäuser Wiesen stellen die letzten Beobachtungen dar. Nachweise aus der Brutzeit fehlen, auch wenn im Vorjahr mehrere singende Höpfe Hoffnungen auf eine Brutansiedlung gemacht hatten.

Obwohl 2003 und 2015 mehrere Bruten an derselben Stelle im Landkreis Göttingen stattfanden, waren Bienenfresser-Beobachtungen bis 2018 noch große Ausnahmen im Untersuchungsraum: 2004, 2012, 2014 und 2015 gab es nur einzelne Beobachtungen abseits des Brutvorkommen. Ab 2018 wird die Art alljährlich auf dem Durchzug beobachtet, bis 2020 mit drei bis fünf, von 2021 bis 2024 schon neun bis elf Meldungen pro Jahr. Die meisten Bienenfresser zogen dabei durch oder rasteten nur kurz, bis auf einzelne Herbstzugbeobachtungen alle im Mai. Das Jahr 2025 brachte eine erneute Steigerung: Für den Zeitraum zwischen 5. und 27. Mai liegen 23 Beobachtungen mit 136 Vögeln vor. Fast alle Bienenfresser zogen nach Nordosten und Norden durch, oft Trupps (bis 28 Individuen) in beträchtlicher Höhe, und fielen durch ihre Rufe auf. Die Zunahme der Beobachtungen ist wahrscheinlich das Ergebnis zweier Prozesse: Die Populationen in Sachsen-Anhalt, für die Göttingen auf der Zugroute liegt, nahmen von 1996 (45 Brutpaare) bis mind. 2020 (ca. 2200 Brutpaare) explosionsartig zu. Vielleicht noch wichtiger: Unter den südniedersächsischen Ornithologen hat sich herumgesprochen, dass man Mitte Mai auf Bienenfresser achten sollte. Dafür sensibilisiert, fallen auch die oft leisen Rufe der sehr hoch ziehenden Vögel auf und führen zu entsprechend mehr Meldungen auf ornitho.de.

Erfreulich war die erfolgreiche Nachsuche nach dem Grauspecht im Rahmen von ADEBAR und anderen Aktivitäten – von 116 Einträgen in ornitho waren waren nur 21 Nullnachweise, und die Art scheint noch fast flächendeckend im Berichtsgebiet verbreitet zu sein. Das Auftreten der anderen Spechtarten bewegte sich im Rahmen, vielleicht mit leicht überdurchschnittlichen Nachweiszahlen des Kleinspechtes.

Auch der Wendehals profitiert vom „Waldsterben 2.0“. Neben den bekannten, stabilen Vorkommen z.B. auf dem Kerstlingeröder Feld oder in den Göttinger Kleingärten gelangen auch viele Nachweise rufender Vögel auf geräumten Borkenkäferflächen im Bramwald, Kaufunger Wald und bis in die Hochlagen des Harzes. Diese aktuell warmen, sonnigen und ameisenreichen Habitate werden allerdings mit schneller Sukzession und Wiederaufforstung bald wieder verschwinden.

Zwei Beobachtungen des in der Region selten gesehenen Ziegenmelkers wurden bekannt: Am 4. Mai flog einer aus einem Gemüsebeet an Gut Lemshausen bei Rosdorf auf. Am 22. des Monats sang einer kurz am südlichen Stadtrand von Göttingen südlich der Wassergewinnungsanlage Stegemühle und konnte dann sogar sitzend mit einer Drohne fotografiert werden.

Wenige, wohl durchziehende Pirole wurden ab frühem Mai im Bereich der Stadt Göttingen auf dem Hohen Feld (Göttinger Wald östl. Herberhausen), am Klausberg sowie an der alten Deponie in Geismar entdeckt. Im Altkreis kamen weitere Einzelbeobachtungen bei Duderstadt (Pferdeberg bei Gerblingrode und Lohholz bei Mingerode), im Gebiet zwischen Seeburg und Wollbrandshausen und südlich Deiderode auf der Grenze nach Hessen dazu. Mehr Sichtungen (22 an zehn Tagen und auch noch in der zweiten Hälfte des Monats Mai und sogar im Juni) gab es an der Geschiebesperre Hollenstedt und im Bereich des Freizeitsees. Trotzdem wollte sich keiner der Beobachter über „Mögliches Brüten“ hinaus festlegen, was auch für die beiden Meldungen aus der Rhumeaue zutrifft.

Nur ein einziges rastendes Exemplar des Raubwürgers konnte am 22. März auf dem Kerstlingröder Feld erkannt werden. Mit dieser Einzelmeldung ist der Tiefststand der letzten Jahre erreicht.

Der Neuntöter hingegen wurde verbreitet im ganzen Gebiet angetroffen. Wahrscheinliches bzw. sicheres Brüten konnte an ca. 55 Positionen im Gebiet beobachtet werden. Bei der Neuntöterkartierung auf dem Kerstlingeröder Feld wurden diesmal stattliche 26 Reviere gezählt.

An drei Stellen wurden im Zeitraum Exemplare der Saatkrähe im Gebiet gesehen, mit Schwerpunkt Leineaue / Flüthewehr. Am 20. Mai konnte hier sogar ein Trupp aus 14 Tieren gezählt werden. Mit dieser ungewöhnlichen und leider nicht belegten Beobachtung endet jedoch auch das Auftreten der Saatkrähe im Berichtszeitraum.

Dohlen sind inzwischen häufig und durchgehend im Gebiet anzutreffen, wie 339 Einzelmeldungen im Zeitraum belegen. Bruterfolge konnten für Göttingen (Nikolausberg und Ostviertel), Ebergötzen und Ahlshausen (bei Einbeck) gemeldet werden. Wahrscheinliches Brüten an weiteren 20 Stellen. Die erfreuliche Entwicklung der letzten Jahre hält also weiter an.

Artgerechtes und nur vereinzeltes Auftreten des Tannenhähers wurde in den Mittelgebirgsstandorten registriert. Einzelne Tiere wurden im Solling (am 3. Mai westl Silberborn) und im Harz (Anfang Mai und Anfang Juni am Ackerbruchberg) gemeldet. Das Vorkommen im Bramwald scheint erloschen.

70 Kolkraben am 15. April auf einer Wiese bei Leisenrode (nördlich der Stadt Hardegsen) sind rekordverdächtig. Als Ursache für die große Anzahl vermutet der Beobachter einen von Jägern angelegten Luderplatz. 30 und mehr Individuen konnten noch an der Entsorgungsanlage Dransfeld und im Bereich des Leinepolders gezählt werden. Erfolgreiche Bruten wurden aus den Wald- und Siedlungsflächen des gesamten AGO-Gebietes gemeldet.

Insgesamt 15 Beobachtungen der Beutelmeise mit deutlichem Schwerpunkt an der Northeimer Seenplatte sowie am Seeburger See / Seeanger (hier bereits ab 23. März) konnten registriert werden. An der Northeimer Seenplatte konnte, nachdem die Art erst vor knapp 10 Jahren als Brutvogel aus der Region verschwunden war, erfreulicherweise wieder eine Brut festgestellt werden.

Meldungen der Weidenmeise haben einen deutlichen Schwerpunkt an Waldstandorten wie Göttinger, Reinhäuser und Kaufunger Wald, Bramwald, Emme, Northeimer und Langenholtenser Wald und weiteren kleineren Gebieten. Abseits der Wälder gibt es die Art fast nur noch in wenigen Feuchtgebieten wie Northeimer Seen, Leinepolder Salzderhelden und Rhumeaue, während zahlreiche ehemalige Brutplätze (z.B. auch im Stadtgebiet Göttingen) heute verwaist sind. In mindesten vier Fällen wurde wahrscheinliche Brüten attestiert.

Am 28. April und 1. Mai konnte bei der Unkenkartierung in der Ballertasche nördlich von Hann. Münden ein singender Seidensänger beobachtet werden. Mittlerweile kann man mit der Art sicherlich auch an anderen Gewässern in Südniedersachsen rechnen.

An mindestens 15 Orten ließen Drosselrohrsänger ihren markanten Gesang erschallen. Acht Reviere konnten festgestellt werden.

Rohrschwirle wurden im Berichtszeitraum an sieben verschiedenen Gewässern beobachtet. Revierbesetzungen gab es am Seeburger See, am Seeanger und im Leinepolder Salzderhelden.

Der Schlagschwirl ist in Südniedersachsen eine seltene Brutvogelart. Am regelmäßigsten ist er in der Rhumeaue zu beobachten. In diesem Jahr wurden hier an sieben Orten Sänger gemeldet. Darüber hinaus wurde an der Suhle bei Rollshausen ein Revier besetzt. Weitere Beobachtungen gelangen im Lutteranger bei Seeburg und an drei Stellen nördlich von Elvershausen.

Gleich dreimal wurden in diesem Frühjahr Fitisse festgestellt, welche nicht nur den typischen Fitisgesang vortrugen, sondern auch die Strophen des Zilpzalps, sowie Kombinationen beider Gesänge. Die Vögel auf dem Friedhof Junkerberg bei Göttingen und bei Fredelsloh wurden nur an einem Tag beobachtet. Das Individuum am Seeanger hielt sich mindestens eine Woche dort auf.

Zwischen dem 8. April und dem 8. Mai konnten an acht Orten mindestens zwölf Ringdrosseln beobachtet werden. Mehr als zwei Vögel wurden nicht zusammen gesehen. Weniger Beobachtungen als im Frühjahr 2025 gab es nur selten in den zurückliegenden Jahren.

Am 10. Mai wurde auf dem obersten Parkdeck eines Parkhauses in der Göttinger Goßlerstraße ein mutmaßlicher Haus- x Gartenrotschwanzhybrid entdeckt. Am 13. Juni wurde das Männchen in Begleitung eines Hausrotschwanzweibchens und drei flügger Jungvögel gesehen.

Mindestens acht Reviere des Blaukehlchens sind in dieser Brutsaison gemeldet worden. Speziell die Rhumeaue bei Bilshausen ist hier mit mindestens vier Revieren zu nennen. Die Dunkelziffer ist wohl recht hoch, da die Kernbereiche der schilfreichen Feuchtgebiete in der Regel nicht betreten werden dürfen und diese zeitweise heimliche Art sich zudem mit eher kurzen Gesangsperioden am Brutplatz begnügt.

Beim Schwarzkehlchen setzt sich der positive Bestandstrend in Südniedersachsen weiter fort. Mindestens 27 Reviere konnten festgestellt werden, der Großteil davon in der Feldmark südlich Göttingen und der Ebene zwischen Göttinger Wald und Harz.

Vom Braunkehlchen sind keine Beobachtungen bekannt geworden, die Hoffnung auf eine Brut hätten wecken können. Sollte das letzte bekannte Brutvorkommen im Leinepolder II etwa auch vor dem Erlöschen stehen?

Einen Brutnachweis des Wiesenpiepers gab es in diesem Jahr nur aus dem Polder II nördlich von Drüber zu vermelden. In der Feldmark nördlich von Bovenden wurde zumindest eine Revierbesetzung erfasst.

Vom 20. bis zum 22. April rastete ein Brachpieper im Bereich des Northeimer Freizeitsees. Wohl ein anderes Individuum überflog das Gebiet am 1. Mai.

Neun rastende Bergpieper am 31. März im Seeanger sind heutzutage eine vergleichsweise große Ansammlung der Art in unserem Gebiet. An weiteren sieben Orten sind ebenfalls Beobachtungen gelungen.

Am 3. Mai konnten immerhin 25 Individuen der skandinavischen Schafstelzenunterart thunbergii am großen Freizeitsee gezählt werden. An weiteren sieben Orten gelangen ebenfalls Beobachtungen. Einmal konnte die im Binnenland seltene Unterart flavissima entdeckt werden. Der Vogel hielt sich am 27. April in der Geschiebesperre Hollenstedt auf. Ein phänotypisch männlicher Hybrid zwischen der „Englischen“ Gelbkopf-Schafstelze flavissima und der mitteleuropäischen Wiesenschafstelze wurde am 9. Mai am Northeimer Freizeitsee fotografiert.

Zwei Beobachtungen des Birkenzeisigs zur Brutzeit sind nur ein Schatten verglichen mit dem Vorkommen noch vor zehn Jahren: Ein Brutvogel, der von uns geht. Der Verlust dieses quirligen Knirpses wiegt schwer.

Nach zehn Jahren konnte in diesem Jahr in Südniedersachsen wieder eine Beobachtung des Karmingimpels vermeldet werden. Ein singendes Männchen wurde am 31. Mai am Andreasteich bei Walkenried im ehemaligen Landkreis Osterode beobachtet.

Eine Art im Aufwind? Die Grauammer war in diesem Frühjahr an erfreulich vielen Orten zu beobachten. Den Anfang machte ein überfliegender Vogel an der Geschiebesperre Hollenstedt am 24. April. Fünf Tage später sang ein Männchen in der Feldmark westlich von Westerode. Vom 3. bis zum 29. Juni hielt sich ein Vogel im Leinepolder Salzderhelden auf. Auch im Altkreis Osterode am Harz konnten im Juni ein singendes Männchen nördlich von Pöhlde und gleich drei Sänger südwestlich von Steina entdeckt werden. Um es in den Worten eines anderen quirligen Knirpses zusammenzufassen: „Da passiert etwas!“

Damit schließt der Bericht über die frühe Brutzeit 2025, basierend auf über 78.000 Einträgen auf ornitho.de. Vielen Dank an alle, die sich aktiv daran beteiligt haben!

Michael Bock, Mischa Drüner, Martin Jahn, Martin Göpfert, Ole Henning, Johannis Kamp und Mathias Siebner